En se promenant à l’intérieur de la cathédrale Saint Joseph à Nouméa, certains ont peut-être remarqué la représentation de Saint Patrick sur un des vitraux du mur de la façade Est. Pourquoi l’image du saint patron de l’Irlande apparaît-elle ici, si loin de l’île d’Emeraude ?

Pour avoir des éléments de réponse, il faut remonter à la seconde moitié du 19ème siècle. Avant cette période, les seuls européens à fréquenter les rivages de Nouvelle-Calédonie sont aventuriers, trafiquants et missionnaires, essentiellement anglais ou écossais.

Mais l’histoire retiendra aussi peut-être, le nom de Robert Sutton de Clonard, navigateur irlandais originaire de Wexford, et connu notamment pour avoir été commandant en second de la Boussole au départ de l’expédition Lapérouse en 1785, puis commandant de l’Astrolabe après la disparition de Fleuriot de Langle.

Quelques décennies plus tard, c’est un franco-irlandais, Peter Dillon, un navigateur et négociant en bois de santal, né en juin 1788 en Martinique, qui découvrira le lieu du naufrage des deux navires à Vanikoro en 1826.

A partir de 1853, les autorités françaises décident de s’installer en Nouvelle-Calédonie et de dédier le territoire à la Transportation depuis la France essentiellement. La salubrité du climat et la fertilité présumée des sols les conduisent à envisager aussi un embryon de colonisation agricole libre, mais restreinte par manque de moyens.

Cependant, les moyens de communications avec l’Europe sont inexistants et réduits aux seuls navires d’Etat via le Cap Horn et Tahiti, capitale des Etablissements Français d’Océanie (EFO) dont dépendait alors la Nouvelle-Calédonie.

Avant l’arrivée de l’administration française, quelques liens commerciaux s’étaient développés avec l’Australie et à partir de 1854, les relations maritimes sont plus fréquentes. Enfin, la presse australienne devient progressivement plus prolixe concernant le territoire, observant avec intérêt tout ce qui s’y passe…

Des annonces vantant les avantages à aller s’installer en Nouvelle-Calédonie commencent à paraître à travers toute la presse de l’île-continent. Cela faisait déjà plusieurs décennies qu’elle-même accueillait de nombreux émigrants essentiellement en provenance du Royaume-Uni.

A partir de 1856, quelques premiers investisseurs se déclarent officiellement, signant les premiers contrats de concession avec les autorités administratives françaises, à l’image de Didier Numa-Joubert et de Timothée Cheval, négociants français en Australie, ou du négociant anglais James Paddon, déjà installé depuis plusieurs années et qui possédait plusieurs comptoirs sur la Grande Terre et aux Nouvelles-Hébrides.

C’est ainsi que les premières familles recrutées en Australie débarquent sur le sol calédonien avec pour mission de mettre les terres concédées en production. La plupart sont d’origine britanniques ou allemandes. Mais on dénombre parmi elles quelques familles d’origine irlandaise. Elles ont pour noms, entre autres, Newland, Ambrose, James, Daly, O’Donoghue, Casey…

Parmi les premiers arrivants de colons irlandais en Nouvelle-Calédonie, se trouvaient une famille Casey, originaire de Killrush, dans le comté de Clare.

Débarquée du « Francis » (souvent appelé le « Colonist« ) le 15 août 1859 en provenance de Sydney, deux des filles de John et Ann Tracey, Annie et Bridget, ont laissé quelques écrits, précieux témoignages des conditions de vie locales pendant la seconde moitié du XIXème siècle.

Ces transcriptions ont été reprises notamment par un de leur descendant Jean-Marie Creugnet dans les premiers tomes de sa longue saga familiale.

Cela faisait longtemps que les irlandais avaient pris l’habitude de quitter leur pays. Déjà, au 16ème siècle, les persécutions religieuses avaient poussé de nombreuses familles catholiques à fuire la répression anglicane.

Puis, dans la première moitié du 19ème siècle, l’Irlande faisant partie intégrante du Royaume-Uni, plus d’un demi-million d’irlandais partent travailler dans les usines anglaises à la faveur du développement des grands bassins sidérurgiques.

A partir de 1846, la grande famine, qui touche surtout l’ouest de l’Irlande, va provoquer la mort d’un million de personnes et contraindre plus de deux millions d’irlandais au départ, essentiellement à destination des autres pays du Commonwealth, territoires unis à la couronne britannique.

Cette émigration, a toujours été encouragée par le gouvernement britannique qui voyait ainsi la possibilité de peupler les colonies. Elle commence par s’effectuer majoritairement en direction des Etats-Unis et du Canada, aidée en cela par le développement de la marine à vapeur qui a réduit à trois semaines la traversée transatlantique, au lieu de douze en voilier.

La réduction des distances permet dans le même temps de rapprocher de nouveaux territoires toujours plus éloignés de l’Europe notamment dans le Pacifique.

Ainsi, l’Australie, d’abord colonie pénitentiaire, attire aussi les colons, pour ses mines d’or à partir de 1851, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Parmi eux, certains poursuivent le voyage jusqu’en Nouvelle-Calédonie, attirés peut-être par le fait que la religion catholique y soit naturellement bien implantée avec la présence française. Pour preuve, ce vitrail sur la facade Est de la cathédrale Saint Joseph offert par la communauté irlandaise au moment de sa construction et représentant Saint Patrick.

L’essentiel de la communauté irlandaise qui s’est installée en Nouvelle-Calédonie arrivait donc d’Australie, et plus particulièrement de Sydney ou de Melbourne, les deux villes les plus importantes. Plusieurs de ces familles pionnières ont une descendance encore présente sur le territoire comme on peut le constater en parcourant l’annuaire téléphonique local.

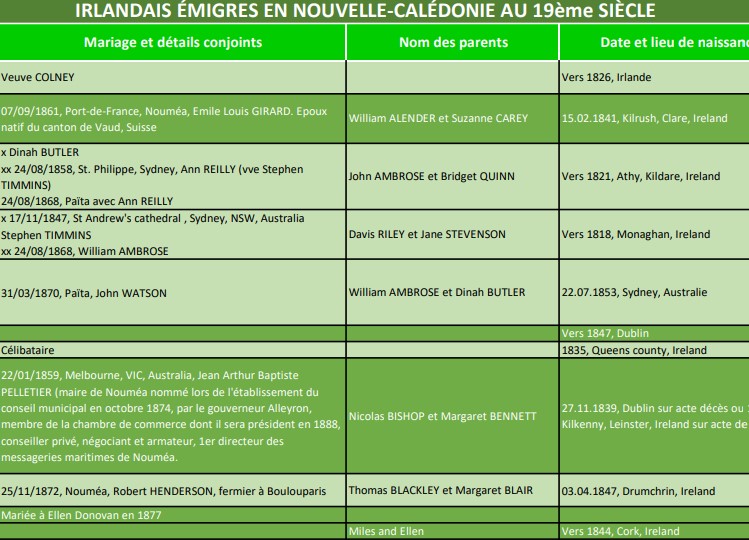

L’étude des registres d’Etat-civil de Nouvelle-Calédonie a permis de construire une typologie assez précise des immigrés irlandais, du moins ceux-qui ont y sont décédés ou qui y fait souche. A cela, il faudrait aussi ajouter tous ceux qui n’ont juste fait que passer, ou les descendants dont les ancêtres pionniers sont nés en terre australienne, néo-zélandaise ou américaine à l’image de la famille Johnston.

Outre les familles concessionnaires, on en dénombre quelques-unes venues tenter leur chance dans des domaines autres que l’agriculture. Ainsi, une famille Hennessy débarque vers 1858, date à partir de laquelle, on retrouve le père exerçant le métier de charpentier à Lifou ou à Canala, avant de revenir à Nouméa.

Parmi ce flux d’émigration, et outre les familles dénombrées, concessionnaires ou non, on observe la présence d’un certain nombre de femmes célibataires. Certaines viennent assister les missionnaires catholiques dans leur sacerdoce en se faisant religieuses. D’autres s’installent en ville et tiennent de petits commerces dans l’espoir de pouvoir se marier avec des européens. Certaines y parviennent, ce qui leur offre l’opportunité, en plus de pouvoir créer une famille, de parfois retourner en Europe dans des conditions plus dignes qu’à leur départ lorsqu’elles épousent un fonctionnaire de passage. Par contre, peu d’hommes célibataires semblent avoir tenté leur chance…

Outre nos relevés (librement téléchargeables sur notre page généalogique anglophone), on peut aussi citer le travail effectué, il y a déjà plus d’un quart de siècle par le Cercle Généalogique de Nouvelle-Calédonie (CGNC) sur le sujet et largement publié dans leur bulletin trimestriel. En plus des ascendances et les descendances de plusieurs familles pionnières, on y trouve de nombreuses histoires et anecdotes familiales.

Les publications de la Société d’Etudes Historiques de Nouvelle-Calédonie sont aussi une source d’informations importantes, notamment par le biais de son bulletin trimestriel.

Enfin, les descendants de plusieurs de ces familles ont publié leur généalogie qu’il est possible de consulter sur le site « Geneanet.org », certaines ayant même fait l’objet de petits documentaires télévisés sur une chaine de télévision locale.

Quoique que numériquement faible, la communauté irlandaise en Nouvelle-Calédonie aura su inspirer, par son destin, un certain nombre d’écrivains de la littérature populaire.

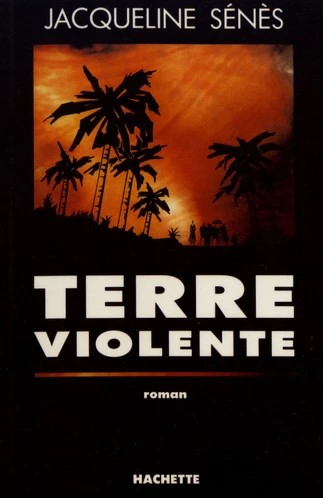

Ainsi, dans « Terre violente », Jacqueline Sénès met en scène la vie de Hélèna, « née au fond de la vallée de la Tiendanite où son grand-père O’Connell avait conduit ses tilburys et ses charettes gorgées de meubles et de vaisselle de Dublin ». Ce roman a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle franco-australienne il y a une vingtaine d’années.

Dans « Le Grand Sud », la famille d’un certain Feargus O’Flaherty, cultivateur-éleveur installé dans la région de Saint Vincent, apparait tout au long du roman pour venir en aide aux protagonistes.

Contrairement aux irlandais d’Australie ou de Nouvelle-Zélande qui forment une importante communauté dans leur pays respectifs, les irlandais de Nouvelle-Calédonie, se sont totalement fondus dans la mosaïque ethnique calédonienne. Au passage, ils ont aussi perdu quasiment toute référence culturelle concernant la terre de leurs ancêtres.

Cependant, un groupe de descendants s’est formé ces dernières années afin de se rencontrer, de remettre au goût du jour certaines traditions transmises par leurs aïeux et surtout de faire connaitre l’histoire, souvent tumultueuse, de leurs ancêtres.

Cette « Pudding’nade » (cousinade version irlandaise), ou encore les messes en l’honneur de la Saint Patrick, à la cathédrale de Nouméa en sont quelques manifestations.

Jean-Claude est à la recherche d’informations sur son ancêtre Theresa Golden et sur ses descendants. Celle-ci avait quitté l’Irlande à l’âge de 17 ans pour l’Australie à bord du « Dunbar Castle » en 1871.

Arrivée à Sydney, elle répond à une annonce de la famille Metzger qui cherchait une dame de compagnie pour s’occuper des enfants de la famille. Elle se mariera avec Joseph Hertzog à Païta où ils créeront l’hôtel du Cheval Blanc à Païta et fonderont une famille de plusieurs enfants. Malheureusement, le décès accidentel de Joseph, la laissera veuve dans le plus complet dénuement.

Il y a quelques années, Rémy nous a contacté pour savoir si nous avions des renseignements sur un de ses ancêtres, un certain capitaine William Vincent. Selon lui, son ancêtre serait venu d’Irlande bien avant la colonisation française, pour pêcher la baleine ou l’holothurie, on ne sait pas trop et il aurait fini par fonder une famille sur l’Ile de Yandé, aux confins du nord de la Grande Terre. Mais si la présence d’une famille Vincent est notoirement attestée à cet endroit, les documents des archives locales, dont les registres d’état-civil sont pour l’instant, peu loquaces à son sujet.

On sait néanmoins que le capitaine Vincent, personnage, manifestement haut-en-couleur, était toujours en vie en 1859, puisque Bridget Casey-Caporn y fait référence au détour d’une phrase de ses carnets de souvenirs : « Capt. Vincent de Baba (Baaba ?) ainsi que ses hommes se rendirent auprès de Madame Marshall (hôtel Sébastopol). Le Capitaine était invariablement transporté dans une brouette jusqu’au navire afin de permettre à ce dernier de lever l’ancre ».

En attendant de pouvoir en savoir plus un jour, Rémy, leader du groupe «Soul Sindicate & Dub Trooper. » a co-écrit une chanson sur cet ancêtre idéalisé.

Il y a quelques années, nous avons été contactés par Marianne Y. au sujet d’une famille Carter, d’origine irlandaise mais native des Antilles anglaises, qui serait passée par la Nouvelle-Calédonie.

Après quelques recherches, il s’avère effectivement qu’un certain Douglas Carter, né à Trinidad et Tobago dans les Antilles anglaises était décédé à Koumac en 1909 après avoir passé plus de 30 ans sur le territoire.

Probablement arrivé vers 1874 via l’Australie, et marié à Margarita Ann Powell (qui décèdera tragiquement en 1914 lors du naufrage du vapeur Saint Paul), on le trouve d’abord à Maré grâce à la naissance de leur fille Josephine en 1875, puis plus tard, comme négociant associé à Numa Joubert.

Notable de la ville de Nouméa, décrit comme un gentleman à la fibre sociale par ses contemporains, ses mésaventures calédoniennes ont souvent fait la Une de la presse australienne.

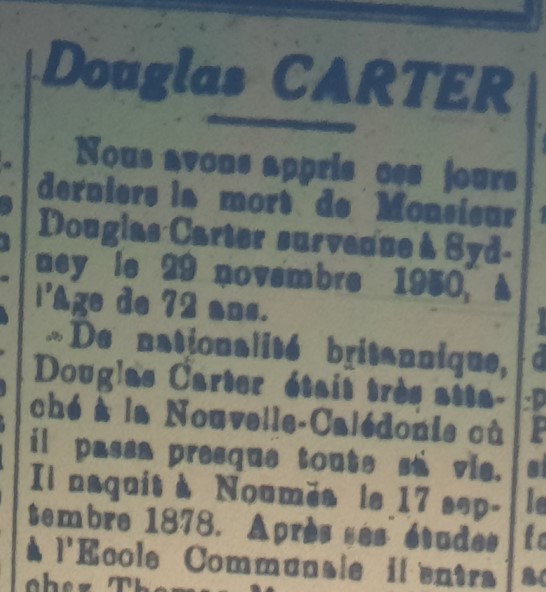

Le couple Carter eut aussi un fils, né en 1878 à Nouméa, Douglas Angelo. Chimiste de formation, Douglas A. travailla à Népoui puis à Tiébaghi avant de se retirer à Dumbea pendant quelques années puis finir sa vie à Sydney, en Australie.

Malgré ce départ, cette famille honorablement connue restera plusieurs années dans les mémoires calédoniennes si l’on en croit les termes de l’obituaire élogieux de la France Australe lors de la disparition de Douglas Angelo en 1950.

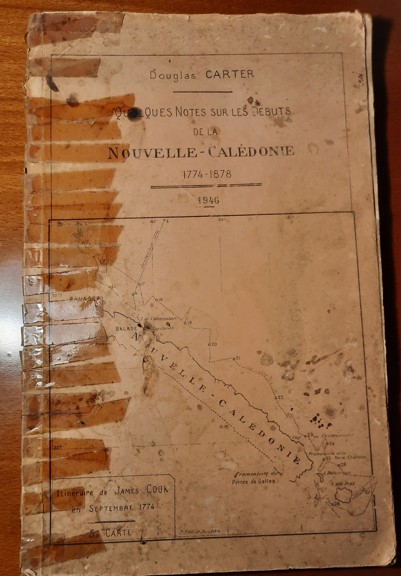

Durant son séjour en Australie, celui-ci s’était consacré à l’écriture d’un ouvrage ronéotypé consacré à l’histoire de la Nouvelle-Calédonie entre 1774 et 1878 cité dans plusieurs publications ultérieures.

Publication initiale le 22 mars 2022 – Dernière mise à jour le 31 mars 2025