Au début de l’année 1893, l’académicien Charles Le Goffic écrit une suite d’articles dans le quotidien « La Dépêche de Brest » dédiée à l’émigration bretonne. C’est l’époque où, fuyant les campagnes qui ne parviennent plus à nourrir toutes les familles, de nombreux ruraux quittent en masse leur province pour les grandes villes à la recherche d’une vie meilleure.

Le quatrième épisode de cette série est plus particulièrement consacré à la Nouvelle-Calédonie.

Le poète breton tente, dans une longue envolée lyrique, de convaincre ses compatriotes des nombreux avantages à émigrer vers le « Caillou » au lieu d’aller grossir les rangs des prolétariats havrais ou parisiens. Sans compter les aides octroyées à ceux qui sauteraient le pas…

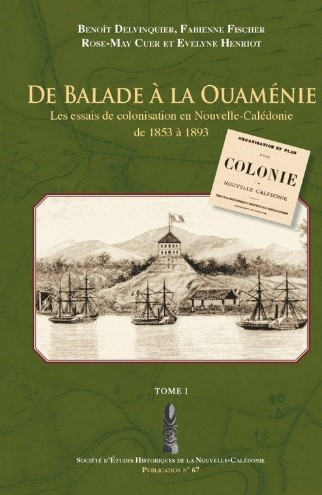

Ainsi, une “Société française de colonisation”, avait, par exemple, été fondée à Brest en 1883 par Ernest Froger, un professeur de l’école navale. Regroupant essentiellement des notables, elle se présentait comme une société de bienfaisance, et pouvait proposer à chaque famille candidate, 15 hectares de terres dont 5 hectares défrichés, assortis d’autres avantages dont le transport gratuit jusqu’à destination. La création et le fonctionnement de cette société sont décrites de manière détaillée et documentée sur la publication n° 67 de la société d’Etudes Historiques de la Nouvelle-Calédonie.

L’éminent académicien ne semblait pas savoir qu’exactement vingt ans avant l’écriture de son article, plusieurs dizaines de familles, essentiellement finistériennes, avaient déjà répondu avec enthousiasme à l’offre similaire d’une “Compagnie de la Nouvelle-Calédonie”. On peut donc facilement imaginer la réaction des quelques malheureux brestois encore en vie qui avaient alors répondu à l’appel, pour revenir quelques années plus tard à leur point de départ à la suite de nombreuses déconvenues à la lecture des journaux de l’époque.

Enfin, l’idéaliste romancier ne savait manifestement pas, non plus, que cela faisait déjà presque un demi-siècle que des dizaines de familles bretonnes étaient déjà parties tenter l’aventure calédonienne avec plus ou moins de bonheur.

Tout au long de la première moitié du 19ème siècle, marins et navigateurs européens anonymes abordent les rivages de la Grande Terre et des îles avec des motivations aussi diverses que la chasse à la baleine, le commerce du bois de santal ou le transport des missionnaires.

Si la plupart d’entre eux sont anglo-saxons, en raison de la proximité des ports australiens et néo-zélandais déjà très actifs, quelques navires français sillonnent aussi le Pacifique sud.

Les ports de Brest et Lorient sont des lieux d’embarquement fréquents et la majorité des équipages y sont recrutés à l’image de celui de la corvette “La Seine”.

En 1851, la corvette “L’Alcmène” effectue une mission de reconnaissance du territoire. A son bord se trouvent l’aide-commissaire lorientais Louis Théodore Bérard et plusieurs marins finistériens, costarmoricains et morbihannais.

Après le naufrage de celle-ci sur un récif de Nouvelle-Zélande en juin de la même année, plusieurs d’entre eux décident pourtant de revenir prolonger l’expérience sur le territoire.

Pierre Le Franc, originaire de Séné (56), est de ceux-là. Embarqué sur le “Prony”, puis affecté sur “La Constantine”, il décèdera en 1854 à l’hôpital provisoire de Port-de-France.

Le 20 janvier 1855, la corvette “L’Aventure” arrive au mouillage de la rade de la ville naissante avec à son bord, Jules Marcelin Albert Testard, natif de Plougastel-Daoulas et chef de bataillon d’infanterie de marine. Il vient prendre son poste de commandant particulier de la Nouvelle-Calédonie.

Des rescapés de « L’Alcmène » en débarquent aussi, dans le but de s’installer sur le territoire. Parmi eux, Bérard, qui a, entre-temps, reçu le titre de sous-commissaire de la marine. Cette promotion lui permet de pouvoir être accompagné de sa femme et de sa fille avec qui, il rejoint Port-de-France, alors poste militaire, au bout d’une traversée de sept mois. Dérogeant au règlement administratif du moment qui impose une installation à l’intérieur de l’enceinte de la ville, il se fait attribuer une concession agricole au Mont-Dore et quitte la Marine. Mais son équipée calédonienne, ainsi que celles d’infortunés collègues qu’il a entrainés dans son entreprise, tournera tragiquement court, au bout de deux ans.

D’autres anciens marins de “L’Aventure” auront des parcours moins dramatiques à l’image des costarmoricains Théophile Frouin et Alexandre Le Leizour qui, avec leurs épouses respectives (bretonnes, elles aussi !) feront souche sur le territoire, formant les couples fondateurs de descendances calédoniennes discrètes mais actives.

Tout comme Pierre Colleux, marin de Brest qui, après un passage sur le territoire, part tenter sa chance comme chercheur d’or en Australie en 1860 au moment du “Golden Rush”. Il reviendra au début de l’année 1863 pour consacrer le reste de sa vie à chercher infatigablement de l’or dans les massifs du grand nord calédonien. Lui aussi sera à la tête d’une nombreuse famille avec Outé, son épouse mélanésienne dont des descendants sont toujours présents sur le territoire.

En 1859, un corps municipal est créé à Port-de-France. Victor Coudelou, officier de santé rennais, est nommé premier maire de la ville pendant quelques mois. Puis, en 1866, il ouvre la première officine du territoire, dans l’actuelle rue Jean-Jaurès.

En 1863, une association dédiée à l’exploitation rurale de trois cents hectares de terre dans la région de Yaté est créée. Le “Moniteur de la Nouvelle-Calédonie” du 10/01/1864 l’enregistre sous le nom de « Société Agricole de Yaté ». Elle comprend initialement 20 artisans dont 4 d’origine bretonne, à qui il est distribué 15 hectares à chacun.

Arrivés par la frégate “La Sybille“, ils embarquent pour Yaté à bord du « Coëtlogon » le 14/01/1864. Ils seront rejoints, notamment, par la famille Le Cren, de Pont-Aven, arrivée par “La Néréïde” à la fin de l’année 1865.

L’expérience aboutira à un échec complet. En 1867, l’association a déjà cessé toute activité et la plupart de ses protagonistes, sont retournés en ville pour s’établir comme commerçants.

C’est au service des archives de la Nouvelle-Calédonie que nous avons rencontré des voyageurs australiens sur les traces d’une de leurs ancêtres, Marie Anne Colléoc. Née à Brest en 1867 et décédée à Nouméa en 1894, ses descendants australiens se demandaient quand, pourquoi et comment ses parents, Michel Colléoc et Marie Anne Chapalan, étaient arrivés sur le territoire.

Des éléments de réponse sur cette page web de Christian Leconte, lui aussi descendant du couple Colléoc-Chapalan.

Lors d’une de nos interventions dans une école de Païta, nous avons rencontré une descendante d’un certain Guillaume Marhadour, très désireuse d’en connaitre un peu plus sur son ancêtre.

L’acte de décès de celui-ci, enregistré à l’hôpital militaire de Nouméa en 1887, le définit comme “ancien marin inscrit à Morlaix, colon à la Baie Lebris, décédé à Houaïlou et né le 1er avril 1835 à Lanarvily (29) de Goulven et Anne Toër“.

L’examen des registres d’état-civil de la Nouvelle-Calédonie montre une nette hausse des décès de natifs des départements bretons entre 1873 et 1880 sur l’ensemble de la Grande Terre. L’augmentation du nombre de convois de transportés avec l’arrivée des communards à partir de l’année 1872, entre autres, n’explique pas tout, d’autant que peu d’entre eux sont d’origine bretonne. De plus, un certain nombre d’individus sont présentés durant cette période comme “immigrants” ou “colons” sur les divers actes d’état-civil.

En 2001, l’exposition « Billet de passage », proposée par Virginie Buisson, s’est tenue entre Brest et Nouméa. Celle-ci évoquait l’histoire de familles essentiellement bretonnes qui, en 1872, avaient décidé de partir tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie à la recherche d’une vie meilleure.

Trame de l’histoire suggérée plus que racontée par le biais de photographies d’époque, cette exposition itinérante est assortie d’un catalogue. Charly, un membre du Centre Généalogique du Finistère, nous a spontanément fait parvenir un exemplaire.

Des aspects plus personnels de la dramatique épopée de ces familles, avec notamment l’histoire de Marie Leroux et de sa mère Marguerite, ont aussi été relatés dans la revue “Hommes et Migrations”, n° 1260, mars-avril 2006″.

En 2009, Benoît Delvinquier et Fabienne Fisher, écrivent l’ouvrage « Les Oubliés de Gomen – une contribution à l’historique de la « Compagnie de la Nouvelle-Calédonie ».

On y découvre les rouages d’un système d’exploitation capitaliste prenant pour prétexte la mise en valeur de plus de 25 000 hectares de terre achetés à vil prix dans le nord calédonien au seul profit de la société créée à ces fins. Le projet est imaginé et porté par André Marchand, fondateur de la Banque de la Nouvelle-Calédonie. La nécessité de recruter des colons pour sa mise en oeuvre amènent des rabatteurs à engager, dans la précipitation, quelques 400 familles, essentiellement dans la région de Brest.

La liste des passagers du « Cher », un des navires affrétés pour l’opération, offre une bonne photographie de la typologie de ces familles candidates à l’émigration. Souvent nombreuses avec des enfants en bas-âge et des personnes âgées, des hommes et femmes, confiants, crédules et recrutés par le bouche-à-oreille, se laissent abuser par des entrepreneurs peu scrupuleux. Nous n’avons pu encore trouver les listes à l’embarquement du « Saint Marc » et du « Sumroo », les deux autres navires partis de Bordeaux. Mais on devine aisément, notamment avec l’enregistrement de naissances à bord du « Sumroo » retranscrites sur l’état-civil de Brest, et l’examen des registres d’état-civil de Nouvelle-Calédonie de 1873 et des années suivantes, que le profil des familles embarquées est analogue.

A leur arrivée à Gomen, les familles se retrouveront livrées à elle-même, dans le plus complet dénuement. Quelques-unes décideront de rester et y feront même souche. D’autres se redirigeront vers d’autres centres agricoles du territoire, d’autres regagneront Nouméa. Certains iront tenter leur chance en Australie. Enfin, des familles éclateront avec un pourcentage non négligeable d’individus qui retourneront finir leur vie à Brest, à la suite de nombreux déboires.

Les termes du contrat proposé avaient bien été dénoncés en 1873 par une notice publiée dans “les Petits Cahiers de la Marine”, passée sûrement totalement inaperçue.

Il s’agira de l’unique expérience d’émigration collective de bretons vers la Nouvelle-Calédonie. Et même si le nombre d’arrivées semble s’intensifier par la suite, il est largement le fait de militaires, de marins et de fonctionnaires, qui pour la plupart viennent passer un temps déterminé sur le territoire. Poussés par la misère et les bouleversements sociaux, les bretons continuent pourtant à émigrer vers des destinations lointaines à la fin du 19ème siècle, mais s’orientent plutôt vers l’Argentine, les Etats-Unis et surtout le Canada.

Grâce aux recherches généalogiques de leurs descendants, on commence à connaître les conditions de vie de ces quelques pionniers venus tenter l’aventure.

Comme c’est le cas de Jean-Marie Dubois, forgeron et compagnon du Tour de France, natif de Saint Martin sur Oust dont l’histoire de la famille a été patiemment collectée et reconstituée par sa petite-fille Miquette, récemment disparue.

L’histoire des Le Bouhellec dont l’ancêtre Joachim, natif de Remungol, près de Pontivy monta à Paris pour donner naissance à François-Marie qui débarquera en Nouvelle-Calédonie comme militaire en 1873, fait aussi l’objet d’un long article du bulletin n° 166 de la SEHNC écrit par une de ses nombreuses descendantes.

A l’aube de la colonisation dite “Feuillet” à la fin du siècle, quelques familles de colons cultivateurs continuent néanmoins à arriver parfois sur le territoire. Au fil des générations, certains se fondent dans la mosaïque calédonienne.

Dans ses mémoires, Marius Jocteur, un des fondateurs du village de Voh, évoque l’arrivée de trois familles de paysans bretons, les Le Saux, de Melrand (56), Le Berre, de Neulliac (56) et Mouraud, de Guenrouët (44) qui débarquent de l’“Otway” au beau milieu de l’année 1892. Ces trois familles auront une nombreuse descendance sur le territoire…et ailleurs, puisque le voyage vers l’Australie continuera pour certains d’entre eux.

D’autres repartiront vers la mère patrie après de longues années d’une vie sans commune mesure avec celles qu’avaient pu connaître leurs aïeux mêmes proches.

C’est ainsi que la Nouvelle-Calédonie deviendra pour beaucoup, une terre de passage, une sorte de parenthèse plus ou moins enchantée, engendrant un mouvement continue d’émigration passagère qui continue toujours aujourd’hui à se perpétrer.

Et, curieusement, même si les bretons ne sont finalement pas plus nombreux que les colons originaires des autres provinces françaises, l’image du cultivateur breton débarqué de sa Bretagne natale marquera des esprits…

Ainsi, le petit roman populaire des années 40, “Les Filles de la Néama” de Paul Bloc, met en scène deux archétypes de colons pionniers de l’époque : un certain Lebré, homme d’affaires et surtout Malot, “terrien d’origine, fils de petits fermiers de Bretagne“, éleveur du côté de Ponerihouen…

Enfin, dans un autre domaine, celui de la médecine, le morlaisien Yves Le Scour et le brestois Théophile Guégan se sont distingués et sont devenus des personnalités incontournables du microcosme calédonien.

Dans les années 1950, le poète et écrivain de Ploumilliau Yann Ber Piriou vient vivre pendant dix ans en Nouvelle-Calédonie avec ses parents. Une période riche et marquante si l’on en juge par le beau film d’Olivier Caillebot qui lui est consacré.

Il y évoque notamment, documents d’époque à l’appui, comment ses parents ont eu l’idée de fabriquer, à partir de lait en poudre australien, les yaourts “Breizh”, distribués durant plusieurs années sur le territoire (6:00).

Lui-même, élève au lycée Lapérouse, commence à écrire notamment pour le très populaire quotidien de l’époque : “La France Australe”. Découvrant le territoire quasiment un siècle, jour pour jour, après l’arrivée des premiers pionniers fils d’Armorique, qui l’ont précédé, il leur rend hommage au travers une série d’articles qui leur est dédiée.